交通事故の治療関係費用として請求できるのは、治療費だけではありません。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

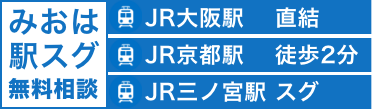

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者

- 交通事故で怪我をしましたが、治療に関連するものとしてどのようなものを請求できますか?

- 羽賀弁護士

- 治療費の他にも、付添看護費や入院雑費、装具・器具購入費など、請求可能な費用はいくつかあります。

それぞれの費用には、請求を認められるための条件がありますので、本ページで見ていきます。

このページでは、治療関係費用として請求できる項目の種類や、認められる条件、必要な証拠書類について説明しています。

- この記事でわかること

-

- 交通事故において請求できる治療関係費用の種類

- 治療費が認められる条件と必要な証拠資料

- 付添看護費が認められる条件と必要な証拠資料

- 入院雑費の請求に必要な証拠資料

- 文書料が認められる条件と必要な証拠資料

- 交通費が認められる条件と必要な証拠資料

- 装具・器具購入費が認められる条件と必要な証拠資料

- こんな方が対象の記事です

-

- 交通事故で怪我をした場合に請求できる費用や必要な証拠書類について知りたい方

- 交通事故で怪我をして、付き添いや文書料、交通費など治療費以外の費用がかかった方

- 交通事故で怪我を負い、眼鏡、車椅子、義足などが必要になった方

A. 治療費

治療費は、(1)症状固定時までの(2)必要かつ相当な範囲で認められます。

通常の治療を受けていれば(1)と(2)を満たしますが、症状に比べて治療が長引いている場合(改善が認められないのに、症状固定までの期間が長引いている場合など)には、改善が認められなくなった時点で症状固定したとして、「治療費の支払いと事故との関連性がない」と判断されてしまう場合もあります。診療報酬明細書や領収証で立証します。

個室料については、(1)症状が重く、個室での治療・管理が必要であった(2)空室がなかったなどの事情があれば、必要かつ相当と判断されます。個室が治療上必要であったとの診断書が証拠となります。

鍼灸、マッサージについては、(1)医師の指示があった場合、(2)症状から有効かつ相当であった場合、必要かつ相当と判断されます。医師の診断書が証拠になります。

B. 付添看護費

付添看護費については、(1)怪我の内容程度(2)被害者の年齢(3)誰が付き添ったかにより、必要かつ相当な範囲で認められます。

(1)の例として、一人で食事や排尿排便ができないなど、怪我が重大な場合に付添看護の必要性は肯定されます。付添看護が必要となる具体的な看護上の理由や、必要期間の診断書が証拠となります。

(2)の被害者の年齢については、被害者が幼少である場合、親の付添の必要性が肯定され得ます。

(3)の誰が付き添ったかについては、職業付添か、近親者による付添かで、金額が変わってきます。

近親者の付添看護料には、付添人に生じた交通費、雑費等を含みます。また、被害者が幼児等で付添人に代替性がない場合以外は、付添人の休業損害を賠償請求できません。ただし、付添人に高額な休業損害が生じた場合には職業付添人による付添看護費を基準に付添看護料が認められる場合があります。

C. 入院雑費

入院日数×1,500円の定額です。

入院雑費は、入院中にかかる諸々の経費(日用雑貨品、消耗品、家族・勤務先への電話代など)の総称ですが、個々の出費について、その必要性や相当性を判断するのは大変なため定額化されています。入院日数の立証のため診断書や診療報酬明細書が必要になります。

D. 文書料

(1)症状固定時までの、かつ、(2)必要かつ相当な範囲で認められます。

文書料は、交通事故証明書や診断書の取得費用などの領収証で立証します。

E. 交通費

(1)入退院や通院にかかった交通費で、かつ、(2)相当な範囲で認められます。

(2)については、公共交通機関(電車、バスなど)を使用していれば問題なく認められます。タクシーについては、症状の程度や交通の便といった事情から、その相当性を判断しますので、上記の具体的事実を立証する必要があります。症状の程度については診断書、交通の便については、自宅から病院までの地図と時刻表により立証します。

F. 装具・器具購入費

眼鏡、車椅子、義足などにかかった装具費は、必要かつ相当な範囲で認められます。

症状の程度(診断書などで立証)や器具購入の領収証で必要性や相当性を立証します。

将来的に買換が必要になる装具の場合、将来の買換分も損害として請求できます。

次のページでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法と、それらが増額または減額となるケースについて解説しています。

更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。

また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

示談金増額を目指します

ご相談者様への

お約束

増額しなければ

弁護士費用はいただきません!

※弁護士特約の利用がない場合